PE投资这些年已在国内蔓延开来了,伴随风投而来的投资对赌在业内也已司空见惯。对赌协议有两个核心条款,其一是业绩补偿,其二是股权回购。近期有大型投行机构内部会议提出“可以没有业绩补偿,但必须要有回购安排”。在投资方更加关注资金安全这一大背景下,回购条款的设计顿时成为了对赌协议的热点。

然而,在司法界,面对业界的这种变化却反应迟迟,司法界对投资对赌案件大都还停留在是否合法有效的争论上。2019年8月6日全国民商事审判工作的《会议纪要》征询意见稿中还在将关注点标在“关于对赌协议的效力”这一题目上。关于回购是否偏离了对赌协议的本质,回购请求权的本质究竟是什么等等,更是无人问津。但回购争议案件却每天都在鲜活地发生,查询了全国关于股权回购案件,相关裁决一地鸡毛。试想,如果我们连回购请求权的本质都还莫衷一是,又如何指望法官们在司法实践中做到公正公平!

一、从投资回购的复合法律关系属性,分析回购请求权的性质

王利明主编的《民法》中提到“大多数民事法律关系并不是由某种单一的关系组成,而是由各种法律关系组成的综合体,它是一个整体、是一种结构。”苏州中院王岑法官在《论房屋回购条款的性质和效力》一文中也提到“买回是标的物所有权移转后的买回,是前后两个买卖法律关系的衔接,在买回的双方当事人之间先有了一个买卖法律关系,买回权的行使在出卖人与买受人之间又形成了新的一个法律关系,即形成新的买卖合同(再买卖契约)。”

司法实践中,很多法院也都意识到了投资回购的复合性法律关系性质,譬如(2017)沪02民特345号《裁定书》中载明“本院认为,股权回购应当是一种双务行为,邵晓庆等作为回购方向吴漫莉支付股权回购款的前提必然是邵晓庆等履行股权的回购义务,吴漫莉则作为持股方相应将股权转回给邵晓庆等。”

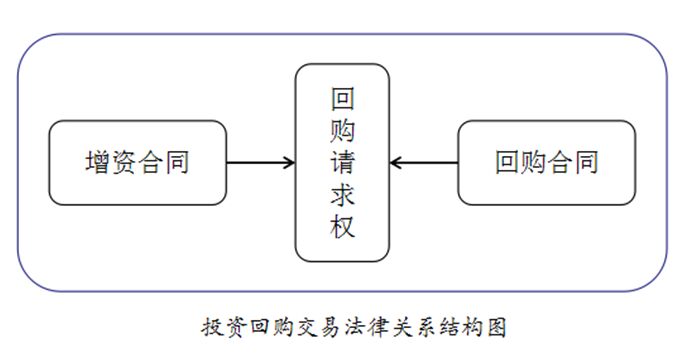

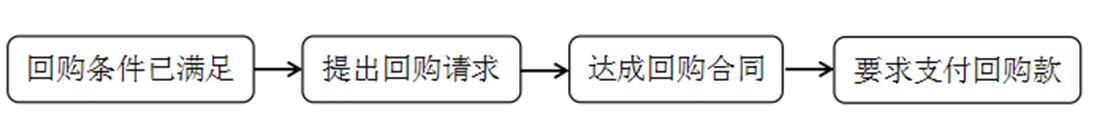

从学者的观点中,我们可以看到,投资回购交易中,回购条款不能被视为是合同中的一项权利义务内容, 回购本身就是一个再买卖合同。从投资回购交易结构图中,我们看到该交易是一个混合合同,在投资回购混合合同中,无论其表现形式是《增资协议》的《补充协议》或者投资过程中签署的《股权转让协议》,其核心无非是两组法律关系:一是增资法律关系,另一是回购法律关系。关键点是:第一,回购并不是增资合同中某一项权利,其本身就是一个双务交易行为,是一个合同。第二,回购请求权不是回购合同项下的要求对方履行回购义务的权利,要求对方支付回购款才是回购合同项下债权人的合同权利。显而易见,这里与回购有关的权利包括两项:其一是触发回购合同生效的回购请求权;其二是依据生效的《回购合同》要求对方支付回购款的权利。

二、从《公司法》第74条的立法结构分析回购请求权的性质

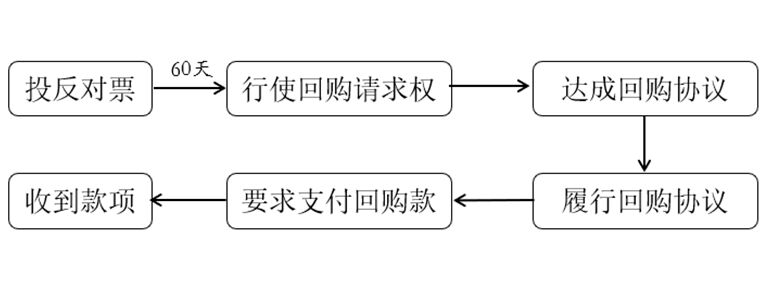

关于股权回购的效力问题,审判实践中目前普遍的看法是:只要不违反公司法等强制性规定,可以认为有效。支撑这些共识的是《公司法》司法解释二第五条及指导案例96号。但说到股权回购,最为名正言顺的却只有《公司法》第74条,其他股权回购条款都是源自对该条的扩张性解释。《公司法》第74条主要规定是“有下列情形之一的,对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权:……自股东会会议决议通过之日起六十日内,股东与公司不能达成股权收购协议的,股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。”

分析《公司法》第74条的逻辑内涵我们发现,从时间维度,小股东行使回购权利分为两个步骤,包含两个权利:

第一步,在对相关决议投下反对票后,小股东有权向公司提出回购请求。这一步是回购请求权的行使。第二步,如果达成了回购协议(包括经由法院诉讼),依据该《回购协议》的约定,要求公司支付股权回购款。这一步是要求债务人履行回购义务的权利。显而易见,在《公司法》第74条中,回购请求权只是一项触发权利,小股东不是必须要行使该权利,是否行使,小股东有选择权。小股东不能仅根据回购请求权,就直接要求公司支付相应款项。小股东要求公司履行回购义务的前提是:行使回购请求权,然后达成《股权收购协议》。最后,根据《股权收购协议》这一合同确定的时间、价格、支付方式,要求公司履行支付义务。可见,从《公司法》 74条的立法结构分析,我们得出了同样的结论,即:回购请求权不是债权人要求债务人履行回购义务的权利。

三、与优先认购权、解除权进行类比,分析回购请求权的性质

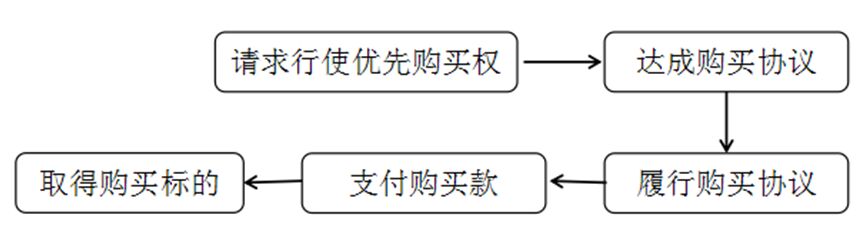

优先购买权是一项重要的民商事制度,在相关法律规范中人们能常常遇见。譬如《合同法》中规定,出租人出卖租赁房屋的,承租人享有同等条件优先购买的权利;譬如《物权法》中规定,按份共有人转让不动产或动产份额,其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利等等。优先购买权的结构及行使步骤如下:

我们同样可以发现,优先认购权并不是一个实体性权利,更像一个程序性权利,起到的是触发达成《购买合同》的作用。仅仅凭优先购买权还不足以让相对方交付优先购买的标的物。在这里,优先购买权的行使,也是需要权利人向相对方提出的,当事人可以放弃、不必然要行使该权利。这一点与回购请求权也不必然要行使的特点一样。

合同解除权是《合同法》规定的一项权利,与优先购买权和回购请求权的行使一样,合同解除权也是一个单向权利,当事人可以放弃、不必然要行使。拥有合同解除权并不等于就可以依法要求相对方恢复原状或赔偿损失,合同解除权只是一个程序性触发权利。

优先购买权或合同解除权在法律属性上,被视为形成权。所谓形成权,是指依照权利人单方意思表示就可以使已成立的民事法律关系发生变化的权利。从形成权的概念我们可以看出,优先购买权与解除权完全符合这一规定,而回购请求权也同样符合这一要求。这里特别要注意的是,《公司法》74条中使用了“请求”两字,但这里的请求并不是与形成权相对的债权请求权。请求行使优先购买权、请求行使合同解除权,这里的“请求”只是一种向相对人表达出已决定需要行使该权利的意思,而不表示属于需得到义务人配合才能行使的债权请求权。这里虽然用了“请求”两字,但本质上还是单方意思表示即可成立的形成权。

四、司法实践中,对赌回购请求权的裁判误区

第一、法院所支持的原告诉请缺乏有效的事实与法理支撑。经查询相关回购案例,法院所支持的原告诉讼请求大都表述为:请求判令被告向原告支付一定数额的价款,以回购原告所持有的公司股权。但是仅仅凭投资合同中的回购请求权,或许并不能支撑起要求相对方支付回购款的诉请。我们在之前有过分析,投资回购法律关系是一种复合性法律关系,表现为涵盖两个单一合同的混合合同。回购不是一项权利或义务,而是包含双方义务的交易行为,回购本身是一个合同。有法官曾有感而发“在审判实践中,如果判断不了一般合同与混合合同的异同,将混合合同当成一般合同处理,就会忽视另一个法律关系的存在,就一定会犯错。”能够支撑起要求相对方支付股权回购款的是回购合同中约定的权利,而不是回购请求权。实践中,相关投资回购文件中常常缺乏作为一个双务交易合同必要的条款,难以构成一个完整的合同。但由于没有洞察回购请求权与要求债务人履行回购义务的权利是两项不同的权利,从而在一些裁决中,法院对一些不恰当的诉请给予了相应的法律支持。

第二、回购请求权之相关期限认定有误。投资实践中,很多个案的相关协议文件,是没有给出回购请求权的提出期限的。在这种情况之下,司法实践的裁决乱象纷呈。一种情形是,把回购请求权视为合同的一项实体权利,认为按照《合同法》的规定,履行期限不明确的,债务人可以随时履行;另一种情形是,认为回购请求权没有期限的,应适用诉讼时效的规定,超过时效不予支持。并且诉讼时效从债权人要求债务人履行义务的宽限之日起计算。显而易见,在表现为混合合同的投资回购这一复合法律关系中,存在两个行为、涉及两个时效问题:第一个行为是,在回购条件满足后,提出回购请求;第二个行为是,在回购合同生效后,依据合同要求对方支付股权回购款。

而关于期限,《公司法》第74条所规定的九十日可以向法院起诉,该期限救济的是回购请求权。如果双方达成了《回购合同》,依照该合同若公司不履行支付的义务,小股东可以在诉讼时效内提出诉讼,该期限救济的是要求对方支付回购款的权利。

法学理论常常先从单一法律关系的研究着手,在此基础上进行构建。但商业交易却常常从一开始就呈现出复杂结构模式。结构决定事物的本质,因此一定要回到事物的本质中去,先去解构它,然后才能分析它。歌德曾说:理论是灰色的,而生命之树长青。面对日新月异的商业交易模式,我们如果还只停留在用旧有的法律条文去框架它、去诠释它,一定会演绎出指鹿为马这样超越常识的荒诞。