7月21日至10月18日,尤伦斯当代艺术中心在大展厅、中展厅、甬道和大堂呈现个展“徐冰:思想与方法”。本展览是徐冰在北京地区最全面的回顾性个展,梳理了徐冰自上世纪七十年代开始,至今四十余年的创作历程,囊括以版画、素描、装置、文献记录、手稿、影像、纪录片等为形式的六十余件作品,勾勒出其艺术探索的完整轨迹。

展览现场

“思想与方法”这一标题也源于在回溯式呈现徐冰艺术创作全貌的基础上,通过作品来展现徐冰的艺术方法和艺术理念。在此基础上,展览分为三个部分,以呈现 艺术家创作思想中的重要转折点。《天书》《鬼打墙》《背后的故事》等作品展示徐冰对于意指系统、文本性与语言困境的冥思,《A,B,C……》《艺术为人民》与《英文方块字书法》等作品记录了艺术家在文化杂糅、文化差异和跨文化语境等方面的实践探索,《烟草计划》《凤凰》《地书》以及艺术家的首部电影长片《蜻蜓之眼》则共同探讨了在过去的百年间席卷中国及整个世界的经济与地缘政治转变。

此外,展览还将展出徐冰于中学时期摹写的《多宝塔碑》临帖,艺术家依据北宋郭熙的作品特地创作的“背后的故事”系列新作《树色平远图》也将在大展厅中呈现。

徐冰谈道,“你生活在哪,就面对哪的问题,有问题就有艺术。”徐冰的艺术创作在多条不同线索上交叉进行,从早期研究的文化、语言及传统知识体系,到1990年代至纽约后开始关注的跨文化与全球化议题,再到本世纪对于不断飞速发展的社会新现象的探讨, 他专注于寻找新的艺术方法以回应新问题;其创作媒介多样,在世界当代艺术中具有很高的辨识度,也在不同层面上影响着中国当代艺术整体面貌的构成。

艺术家一辈子都在建造属于自己闭合的圆

在开幕式上徐冰谈道,这种展览给他提供了一个反思的机会和空间,把这些作品放在一起回过头看的时候,像镜子一样可以看到他自己,通过这些大大小小的镜子,共同构成了他的一个立体的形式,“最后我发现原来我对这种东西感兴趣,原来我是这样工作,原来我是这么一个人。我一直认为你艺术的倾向、风格其实不是计划所得,它是一个命定。比如说有人问你做完《蜻蜓之眼》下一步做什么?这个问题其实没有办法回答,我只能说如果我还有精力,我仍然是对一个社会命运关注的人,或者对中国现场非常关注的人。如果我有新的话要说,那我一定会去找新的说话的方法。”

徐冰谈道,艺术家一辈子都在建造属于自己闭合的圆。“只要你是真诚的,这些作品不管什么形式,或者大或者小,不管多早和近期,其实最后它们之间的这种关系都在建造闭合的体系。过去的作品其实完全是对后来作品一种解释,我从早期作品——早期的版画里就可以看到后来的《地书》《蜻蜓之眼》这些作品,即早期作品里已经蕴含了这样一种兴趣和一种手法。虽然它们表现形式和材料非常不同,而这个新的作品是对过去的作品中存在着一种有价值的东西、并没有被充分意识到的部分的提示。”

地书

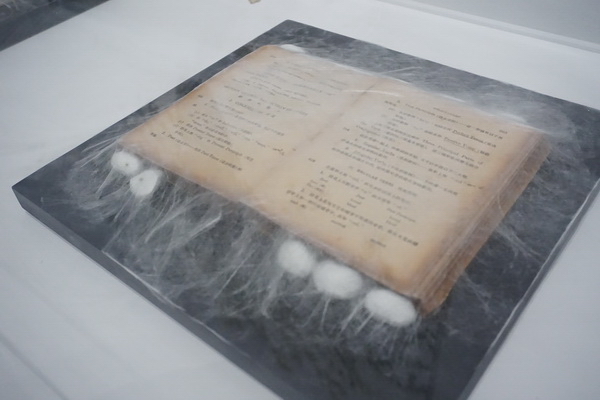

1970年代,在北京山区插队务农的徐冰与当地农民和知青共同创办了手工油印刊物《烂漫山花》,艺术家在这个过程中积累了许多对于汉字间架结构设计中所蕴含的社会政治涵义的认识,而乡村民俗也为艺术家提供了吸收借鉴传统文化的土壤;1970年代末至1980年代中期,徐冰创作了以《碎玉集》为总题的袖珍木刻版画,并对版画语言特性进行创新探索,其作品《五个复数系列》具有突破性的实验特质。

这些早期的尝试和探索为艺术家其后更具观念性特征的艺术创作做了准备。1980年代末期,徐冰创造出并无意指功能的“伪汉字”,并将之以活字印刷的方式按宋代版式制作成不可读之“书”——《天书》这些形式与内容呈现出错位感的文字,映射出改革开放之初的中国知识分子对自身所根植的传统文化的智性思考与审视, 这部作品也成为中国当代艺术史的定义之作。

《五个复数系列:田》

徐冰也谈道,版画蕴含了很多超出于艺术手法之外的内容,“我的很多创作其实都带有版画的性质,这个版画性质并不是说铜板、木板这个概念,我刨根究底版画作为一个画种一定有别于油画的(是什么),我发现版画真正有价值的东西在于复数性的能量,这个复数性的能量就像现在媒体数字有多大能量,版画就应该达到多大能量,其实这些最前沿的,在今天科技领域其实都和我们刻一个版,然后不断的印刷其实是一样的。总而言之版画除了表面美感的特殊性之外,还可以帮助我去分析当代社会的特征”徐冰说。

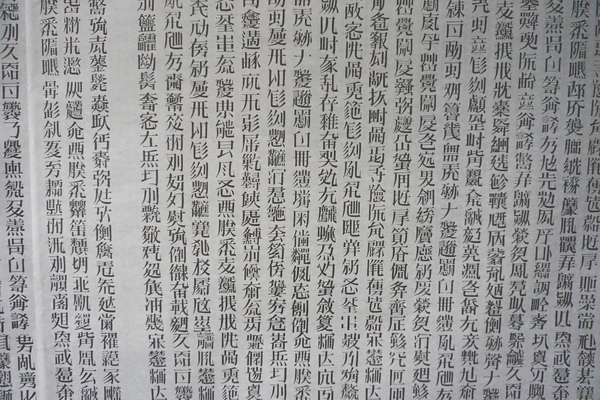

《天书》中无意指功能的错乱的“伪汉字”

重建和保存长城“原来的面目”的粗糙印象

装置作品《鬼打墙》中,巨大的中国长城墨拓片对存在于真实时空中的历史遗迹进行了一种“如实的扭曲复制”,这也揭示出中国历史遥远而观念化的存在。 创作于1989年的《鬼打墙》作品,实际上是当时美术界所谓极左批判徐冰作品,说徐冰作品《天书》就是“鬼打墙”、是自我难以打开的一个困境。1990年代徐冰正处在这样一个沉寂当中,徐冰说需要干点事,所以他创作了最大的一个版画作品《鬼打墙》。

徐冰试图重建和保存长城“原来的面目”的粗糙印象。传统的用来拓印碑刻等的工艺使得观众能够看到甚至是最细微的经时间和历史而风化磨损的局部,然后其效果又是孤立和破碎。这个生动的人造的结构,随着山峦的起伏而起伏,和万物呼吸着同样的空气,已经成为一个与真实的时空断开的大标本,一个被仔细观察和对待的碎片。

1990年代初期,徐冰移居美国纽约。他与西方当代艺术进行了短兵相接式的交流,同时对当代艺术的瓶颈有所反思,试图借助人类之外的能量,与动物进行“合作”。徐冰试图摆脱自身所背负的文化重负,并为融入西方做了一系列概念艺术尝试。在《在美国养蚕系列》《熊猫动物园》《野斑马》等作品中,他借鉴自西方的艺术表达形式与特定中国传统元素相互交织,展示出中西方文化的交融、 碰撞或排斥等复杂关系。与《后约全书》等作品中,不同语言之间看似合乎逻辑的转译过程,与最终呈现出的不合逻辑的怪诞与荒谬结果,展示了艺术家面对全新文化语境的陌生与隔阂之感;《英文方块字书法》系列则进一步将英文以汉字书法的形式进行重构,这种“陌生化”的处理方式同样暗含了初至纽约的艺术家对语言交流本质的思考,却也似乎在中西方之间达成一种和解关系,在呈现出中西方文化基因嫁接与融合的奇异面貌的同时,将人们旧有的知识概念逼入了一种失去判断支点的境地。

《在美国养蚕系列》

《 一个转换案例的研究》

之后徐冰的创作开始关注更广泛而切身的当下现实,《烟草计划》以烟草为切入点,以近似社会学的研究方法反思历史与现实、国际资本、文化渗透、全球劳动力市场等问题;同样关注语言本身的《地书》敏锐地捕捉到彼时互联网语言和图像文字方兴未艾的趋势,在传统语言之外进行探索,检视人类文化交流的内在逻辑。

《烟草计划》中,用烟拼成的巨大虎皮毯。

关于当代艺术

开幕式中,徐冰也回应了他对当代艺术的看法,“我们过去对当代艺术充满了兴趣,因为我们对它未知,我到美国以后短兵相接地参与了当代艺术运动,我对这个体系的认识和判断有了与我过去很不一样的感觉。比如说当代艺术和一般观众之间造成的鸿沟,或者说当代艺术特别喜欢用一种假大空的东西先把观众吓跑。而当代艺术这个体系又借助了人们对文化的一种敬畏而把这个距离拉得更大。有时几乎没有人对艺术有怀疑,但是事实上艺术系统本身在我看来,它有一个自身的弊病。”

“艺术是什么?我们人类一直在探索,探索到今天就是越来越不清楚。这个是有背景的,这个背景是在今天人类进入到用任何旧有领域的概念都不能判断的这么一个时代。就是我们人的思维其实是被动的,因为世界变得太快了,是这样一个关系。而且当代系统本身,我感觉总体来说属于一个古典的体系,比如我们要把作品拿到美术馆来展览,或者说让世界各地人坐飞机来这里看,它和未来的方式其实是相反的。就是这里面有一些数字互动的像《地书》什么的,但这些东西其实没有必要让人们跑到尤伦斯来看的,可是人们对艺术的敬畏就是我必须把它放在美术馆,它才能成为一个艺术,这里面其实是有很多问题。”徐冰说。

徐冰认为,在今天任何一个领域,最有价值和最前沿的部分其实都不在这个领域本身,而在这个领域的边缘地带,或者说这个领域和其他领域之间的这种交接的地带,或者说在这个领域之外的地带。“其实总的来说就是你要给当代艺术系统带来新的血液,这个血液一定是在这个系统之外,而这个系统之外却是取之不尽用之不竭的源泉。因为艺术史知识就在那里,但是社会变异实在太吸引人和太有创造力,太有能量了。我们需要做的是怎么样把这种社会能量转换到我们的思考能量,我和当代艺术就是这样的一个关系。”

《蜻蜓之眼》剧照

打破电影的边界,重塑电影的可能

7月22日,华时代全球短片节(HISFF) 在尤伦斯当代艺术中心举办了“中国传统艺术观念如何在当代激活”的主题沙龙。活动放映了徐冰的最新作品《蜻蜓之眼》,同时邀请徐冰以及导演张杨,电影评论家、北大电影文学系教授戴锦华到现场进行了分享。

艺术家徐冰的最新作品《蜻蜓之眼》在电影界与艺术界都引起了广泛反响。谈及灵感来源,徐冰说2013年看电视监控画面,觉得用监控画面做一部剧情长片是了不起的事,而且必须做剧情片,这样概念的张力非常强,它既不是剧情片,也不是纪录片,是一种无法判断的电影。2015年初,网络上的监控素材已经非常丰富,徐冰重启项目,虽然电影界的人觉得这个概念不可能,但徐冰团队还是写出一个整容的剧本,在画面和剧本来来回回地调整、修改中进行创作。

张杨谈道,从《冈仁波齐》开始,他注重真实与虚构之间的分寸感,提炼生活,再让人物重演,但都是真实的人物,自己演自己,记录生活,还是故事片,只不过要把握真实和虚构的平衡。他认为徐冰是从真实中找虚构,而他是从拍虚构的剧情片出发,现在在往真实的方向走。他觉得在正常的电影操作里,很难有《蜻蜓之眼》这种实验性的东西,当代艺术家用另外的角度去看电影,拓展了电影的可能性。

戴锦华谈道,《蜻蜓之眼》关于人物身份,关于人物去追寻内在自我,它有一个哲学主题。这是徐冰一直在做的事,回到本体论,回到媒介自身,和媒介的表象做完全相反的事情。戴锦华称,今天是海量影像的时代,是有图没真相的时代,徐冰用这样一种非人眼的、真实的、碎片的影像,重新组合成一个人文的故事。

徐冰认为近两百年中国都是在学习西方,传统和当代无法作为一个绝对的东西来判断,传统、当代就像磁铁的两级,虽然相互转换,却又相互依赖,不能把传统孤立起来,要在流动中看待。他举了一个中国人传统的观念“天人合一”,但两百年前是工业科技的时代,是科技创造的时代,那个时候“天人合一”的概念是反动思想,到了今天,“天人合一”的思想,变成了最前沿、对人类未来发展最有启示性的思想。

对谈现场